一本摊开的书、一只水杯、一张写着“稍后回来”的纸条——这些看似无伤大雅的个人物品,正在悄然成为阻碍公共图书馆资源高效流动的“隐性壁垒”。让作为人人平等享用的公共图书馆,因占座行为导致资源利用率低下。

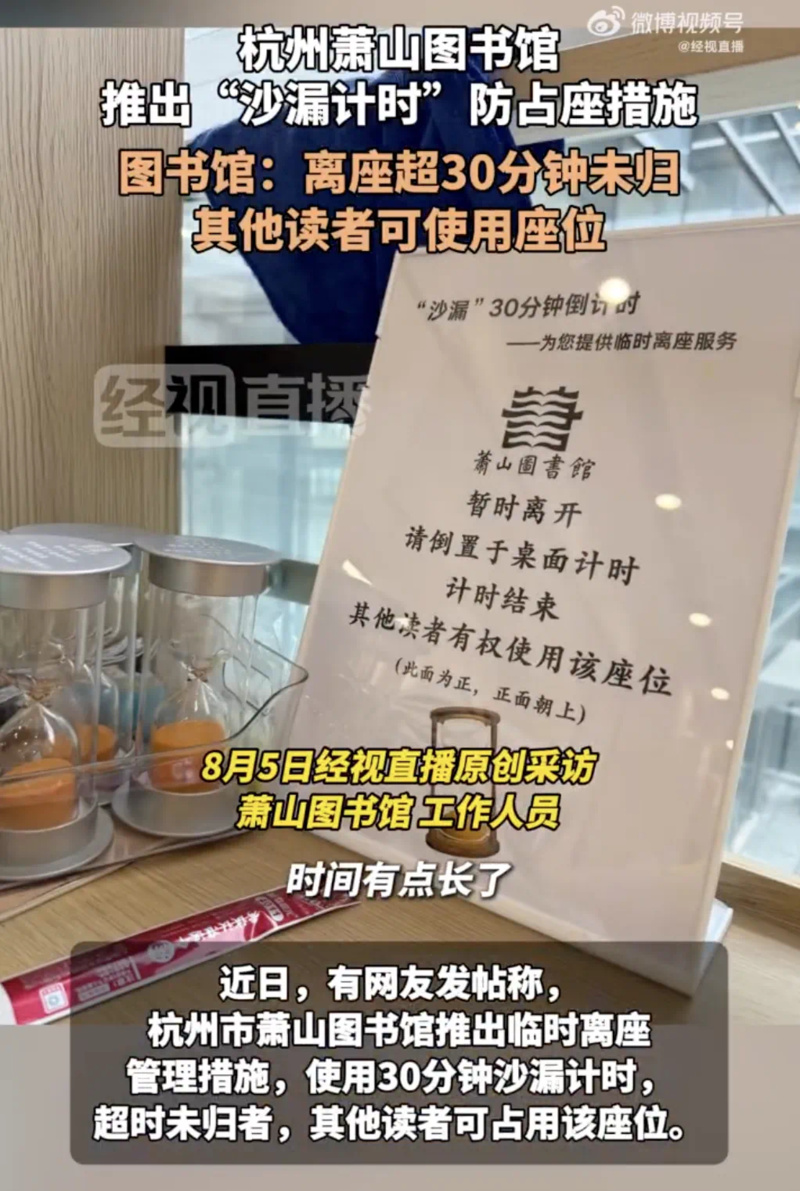

近日,全国多地图书馆相继推出针对性治理措施,从常州市图书馆、深圳图书馆明确规定“离座30分钟即释放座位”到首都图书馆的“60分钟自动弃座”机制,再到杭州萧山图书馆采用的“沙漏计时”管理,一系列精细化措施的出台,标志着公共文化服务机构正在从粗放式运营走向精细化、规则化治理的转变。

图书馆长期存在的“占座之困”,折射出部分读者公共意识的欠缺与公共资源管理的缺位。为了确保个人学习的便利,不少读者选择以摊开的书籍、书包水杯,甚至只是一本笔记本或一支笔,提前锁定座位,导致馆内出现大量“虚假占用”的现象。尤其在考试季、寒暑假等入馆人流高峰期,“幽灵座位”激增——看似有主、实则久无人至的座位比比皆是,这使得真正急需学习空间的读者“一座难求”,背离了图书馆作为公共文化空间应有的共享属性。

更值得警惕的是,占座行为具有明显的负面传导效应。当少数人的占座行为未得到及时劝阻时,其他读者容易产生“不占即亏”的心理,甚至效仿此类做法,导致占座风气迅速蔓延。

值得肯定的是,面对长期存在的占座难题,多地图书馆不再止步于“请勿占座”这类软性提示,而是陆续推出了一系列更具约束力的管理措施。

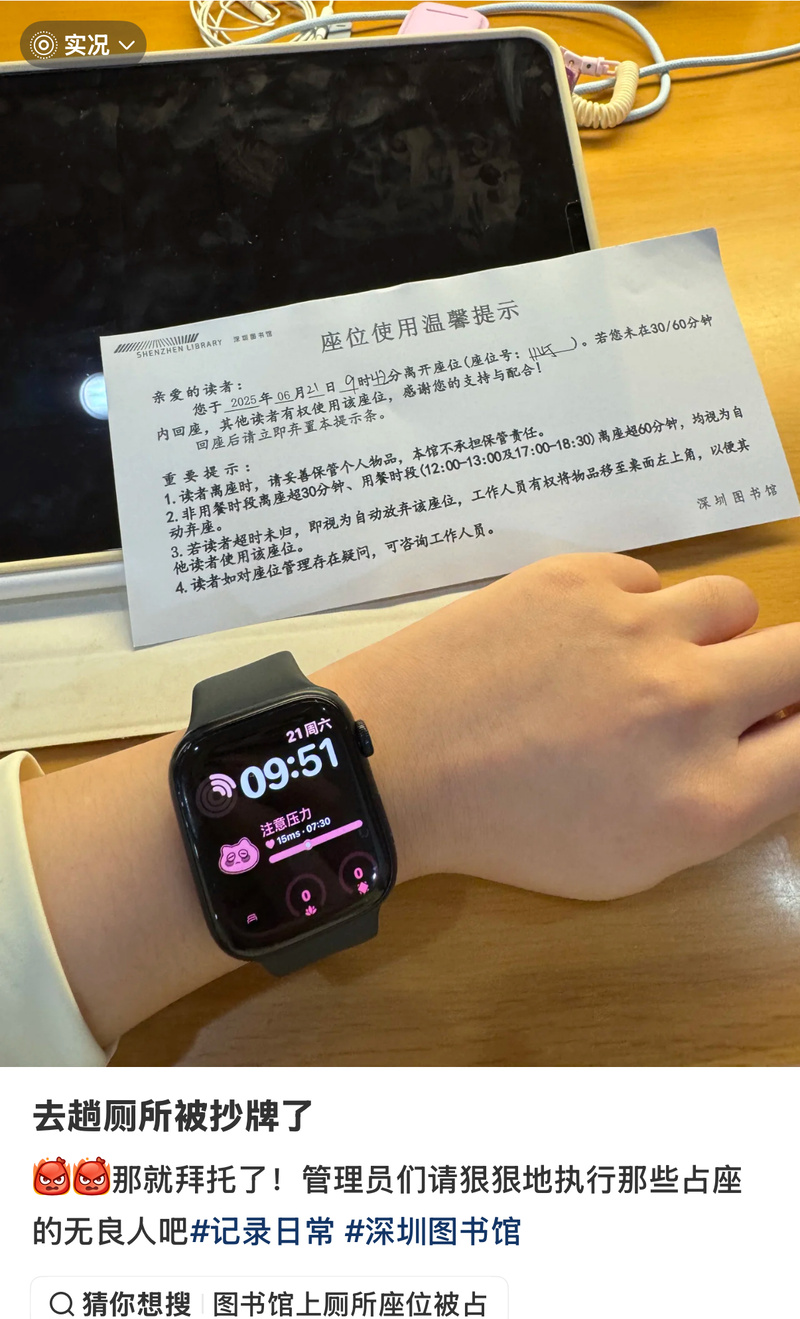

首都图书馆自8月29日起明确实行“一人一座,先到先得”,严禁任何形式的占座或代占,并规定读者离座超过60分钟即自动视为放弃座位。深圳图书馆通过馆内巡查与温馨提示单结合的方式柔性管理:工作人员对疑似占座座位贴单提醒,读者需在30分钟内返回(用餐时段延长至60分钟),超时座位将及时释放。

常州图书馆除强调“人走物清”原则外,还提供“离座卡”便民服务:读者短暂离开可至服务台领取卡片,标明离开时间并置于座位上,既保证了座位状态可知可管,也体现了对读者的信任与尊重。

杭州萧山图书馆创新引入读者共治机制:发现座位无人,读者可主动申请放置沙漏计时;若30分钟后仍无人返回,即可使用该座。这种规则既调动了公众参与监督的积极性,也提高了座位流转效率。这些因地制宜的实践已初见成效。例如在深圳图书馆,新规执行后,“真正坐满读者的座位明显增多”。

回顾公共图书馆的管理演进,对占座问题的治理,经历了从道德教化到制度规范的转变。早期管理更多倚重于读者自律,然而,随着公共资源日益紧张,单纯依靠道德约束逐渐显得力不从心,如今,越来越多图书馆主动设计规则,从“被动维持秩序”转向“主动优化服务”,让有限的座位资源“转起来”,这种转变,本质上是将读者真实需求放在心上,而从劝说到制度,从模糊到清晰,图书馆治理占座方式的进化,是公共服务走向精细化的缩影。

值得称道的是,时下图书馆对占座现象的治理,体现出“刚柔并济”治理智慧。所谓“刚”,在于守住底线,规则清晰。例如,常州市图书馆制定了明确的违规处理细则,让管理有据可依:首次违规予以提醒并清座,二次违规则暂停借书权限7天,若情节严重或拒不配合,则将面临一周以上的馆内设施使用的限制。这种阶梯式的惩戒机制,捍卫了规则的严肃性,传递出“谁也不能例外”的鲜明信号。所谓“柔”,在于体察实际需求,充满人情温度。许多图书馆在规则中注入了灵活考量。如武汉东西湖区图书馆、深圳图书馆等,在午间用餐高峰自动延长座位保留时长,避免读者因短暂就餐而失去座位。不搞“一刀切”的设计,既解决了真实的民生需求,又有效杜绝了恶意占座。

当然,治理图书馆占座问题,不能仅靠馆方单方面的约束与管理,还需要构建多元共治的生态系统。其中,技术赋能将是重要方向。比如,可引入“智能座位管理系统”,通过压力传感器与红外感应装置,实时监测座位的真实使用状态。读者短暂离开时,可通过小程序选择“保留座位”,系统为其预留合理时长,进而实现座位资源的高效流转与公平分配。此外,应配套建立信用激励机制,将座位使用行为纳入个人信用评价体系。对持续遵守约定的读者,给予延长借书期限等正向激励;而对屡次违规占座者,则采取限制措施,以此来培养读者的守信习惯。

图书馆是城市的一片“净土”。笔者认为,图书馆的“静”,不仅应体现于环境上的无声,更应内化为资源使用中的有序。防占座新规的价值,不只在于解决“一座难求”的具体矛盾,更在于以一种清晰的规则意识培育公民的公共精神。这种精神,是现代化进程中不可或缺的公民素养,也是衡量社会文明进步的重要标尺。

(周娴)