近日,澎湃新闻“马上测”在淘票票、猫眼、美团、大众点评、京东等五个平台上的不同电影院购买相近时段的电影票,发现即使标注着“不支持退票、不支持改签”的电影票,通过向客服申诉、拨打影院和平台电话等渠道后,都能100%退款。

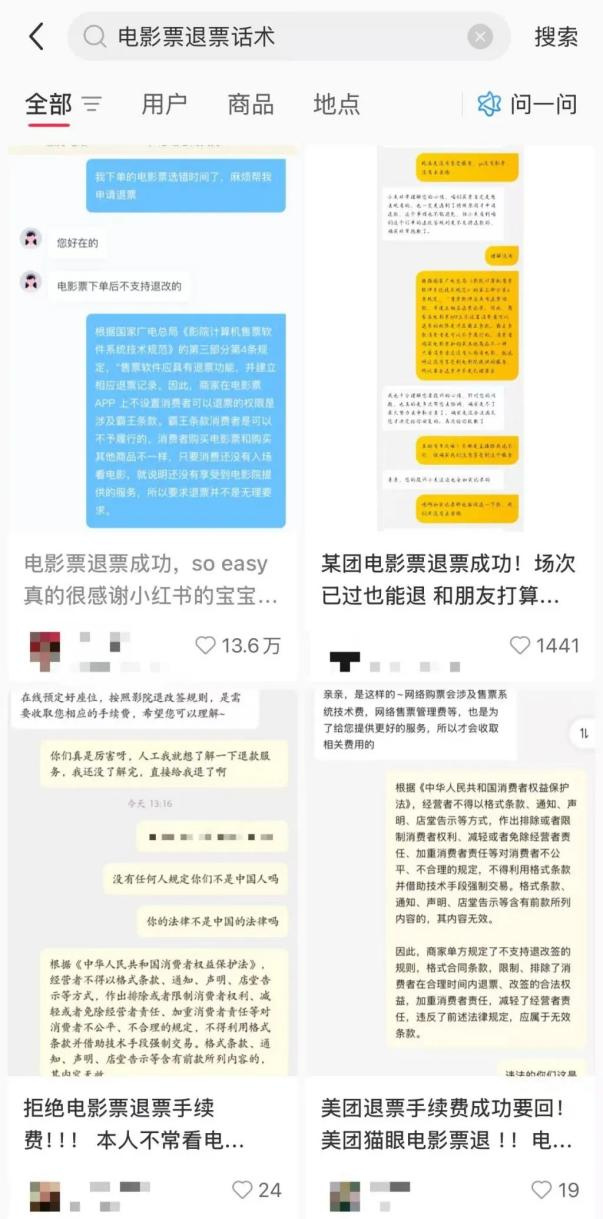

澎湃新闻在实测中发现,上述售票平台退票渠道藏得很深、套路也不少。想要成功退票堪比“闯关”:先需要找到客服入口后转人工,在线和客服交涉后,可能还要拨打影院的电话沟通才能成功退票。一番与客服斗智斗勇的折腾,令人心力交瘁,甚至让不少人萌生放弃退票念头。

原来,平台和影院并非真的“不能退”,而是“不想退”。高高竖起的维权壁垒,成为筛选“韭菜”的套路:怕麻烦的“老实人”认栽,爱较真的消费者可退。

电影票“退改签”套路深,平台可能确有“苦衷”。电影票属于“一对一”预约型商品,如果消费者临时退票,且电影票几乎不存在二次售出的可能性,影院将不得不承担损失。但以“时效性”“座位空置风险”为由,设置严苛的退票门槛,实则单向度地将市场风险转嫁给消费者。

从合法性视角看,法律与行业规范早已明确退票规则。我国消费者权益保护法第二十六条明确规定,经营者不得以格式条款、通知、声明、店堂告示等方式,作出排除或者限制消费者权利、减轻或者免除经营者责任、加重消费者责任等对消费者不公平、不合理的规定。国家电影局发布的电影行业标准《电影院票务管理系统技术要求和测量方法》第8.10条明确,电影票网络代售系统应通过退票接口对已售出的订单执行退票操作。

值得参考的是,部分在线购票平台采取了更加灵活的退票方式。比如,在电影开场前一段时间(通常是半小时到一小时)允许退票。但具体退票时间限制和是否收取手续费可能因平台和影片而异。同为预约型、时效性强的服务产品,机票、高铁票、演出票也早已建立起成熟的“退改签”规则。比如,根据退票时间距离放映时间的长短,制定阶梯式的扣费比例;或者在合理范围内允许将场次免费更换到其他时间。

目前正是暑期观影旺季,各大影院普遍迎来了大量观众。越是市场火热的时候,越是要保护好消费者的热情。电影票退票规则,不应成为阻碍消费的壁垒,而应是激发市场活力的杠杆。只有消费者无需为退票而焦虑,才能更放心地走进影院。只有让线上购票配有同样简单透明的退改规则,影院才会迎来源源不断的客源。只有当行业规范与消费者权益形成良性互动,电影票房市场才能做得更大更强。

(徐亦丹)