北京大学日前发布通知,宣布自2025级起,本科生学业评价将不再使用绩点。这一举措迅速登上热搜,引发广泛讨论。有人关心保研、留学等路径是否会受影响,也有人认为此举有助于高校教育走向多元育人、减轻“唯分数论”压力。

无论持何种观点,这场改革传递出的信号不容忽视:大学教育,正在探索摆脱过度依赖量化指标的路径,力求构建更契合学生成长规律的评价体系。

长期以来,绩点作为量化学习成果的重要工具,在高校教学管理中发挥了不可替代的作用。但随着时间推移,“绩点至上”的倾向也日益明显。学生为保绩点“择课趋易”,个性化发展受到限制;教师在评分中顾虑“优秀率”指标,教学自主空间被压缩。久而久之,原本应围绕“能力提升”和“学术探索”的教学过程,也难免受到绩点导向的制约。

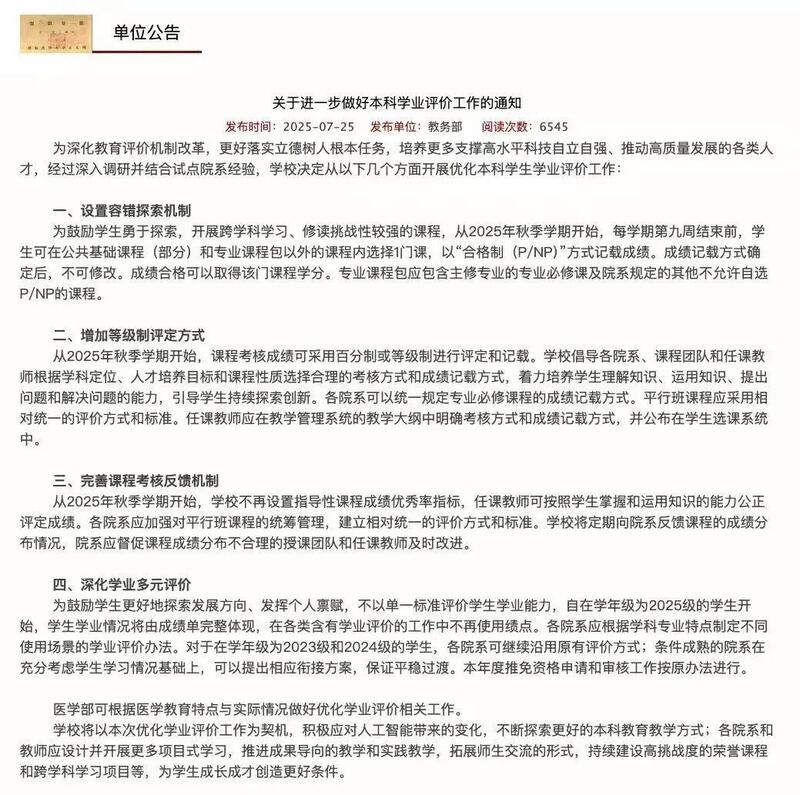

从这个意义上说,北大此次改革更像是一场理念上的更新。取消绩点并不等于放弃评价,而是试图用更弹性、多元的方式,为学生提供更加宽广的发展通道。从支持等级制评定、引入“合格/不合格”选课方式,到打破优秀率限制、建立容错探索机制,其出发点都在于回应现实中“标准化评价”难以涵盖多样才能的困境。

有人质疑,如何保障保研、留学、就业等环节的公平与连续性?是否会带来学生学习动力减弱的风险?对此,北大也给出了明确回应:在校生仍按原制度执行,关键通道设有衔接机制,各院系可结合专业特点灵活施行。这种“新旧并行”的安排,为政策平稳落地提供了保障,也体现了改革推进中的审慎态度。

事实上,近年来,清华大学、复旦大学、上海交通大学等多所高校也在开展类似改革。各校路径不同,方向却趋同:不再片面强调“分数”,而是回归“育人”的本义。这也说明,建立科学合理的评价体系,已成为高水平大学的共同课题。

教育的本质,在于唤醒人的内在动力,激发独立思考与持续成长的能力。一流人才或许不是“分数最优者”,但一定是在多元挑战中不断试探、积累、突破的终身学习者。当我们不再用一套公式定义“优秀”,而是给每个人提供生长的空间,真正的“拔尖创新人才”,才能在这片更加开阔的土壤中破土而出。

(张洁茹)