从“尔滨热”到“进淄赶烤”,再到最近在全国大火了一把的“荣昌鹅”,人们发现,一座城市可能因为一道美食、一段视频甚至一张图片突然走红网络。但与此同时,过度表演、跟风玩梗、浮夸营销等现象也随之而来。“风云变幻”的背后,隐藏着一个更深刻的命题:面对汹涌而至的流量,城市真的做好准备了吗?

越来越多的文旅现象证明,“功夫”出自“舞台”外,仅靠短平快的“整活儿”,难以支撑城市在流量浪潮中可持续发展。近年来那些成功接住“泼天富贵”的城市,无不是在游客服务、市民素质和文化底蕴等方面早有积淀。唯有以诚信待人、以真情动人、以文化留人,才能避免昙花一现的命运。

诚信是城市接住流量的第一块基石。2025年4月,国际网红“甲亢哥”中国行期间,荣昌“卤鹅哥”为推广家乡美食“追星”,连续在五座城市奔波追逐,让荣昌美食成功出圈,一时客流量和文旅订单激增。4月28日,重庆市荣昌区委书记高洪波在接受媒体专访时表示,面对突如其来的关注,已第一时间召开全区会议,要求相关部门和企业“接住流量别涨价”,并严守食品安全关。

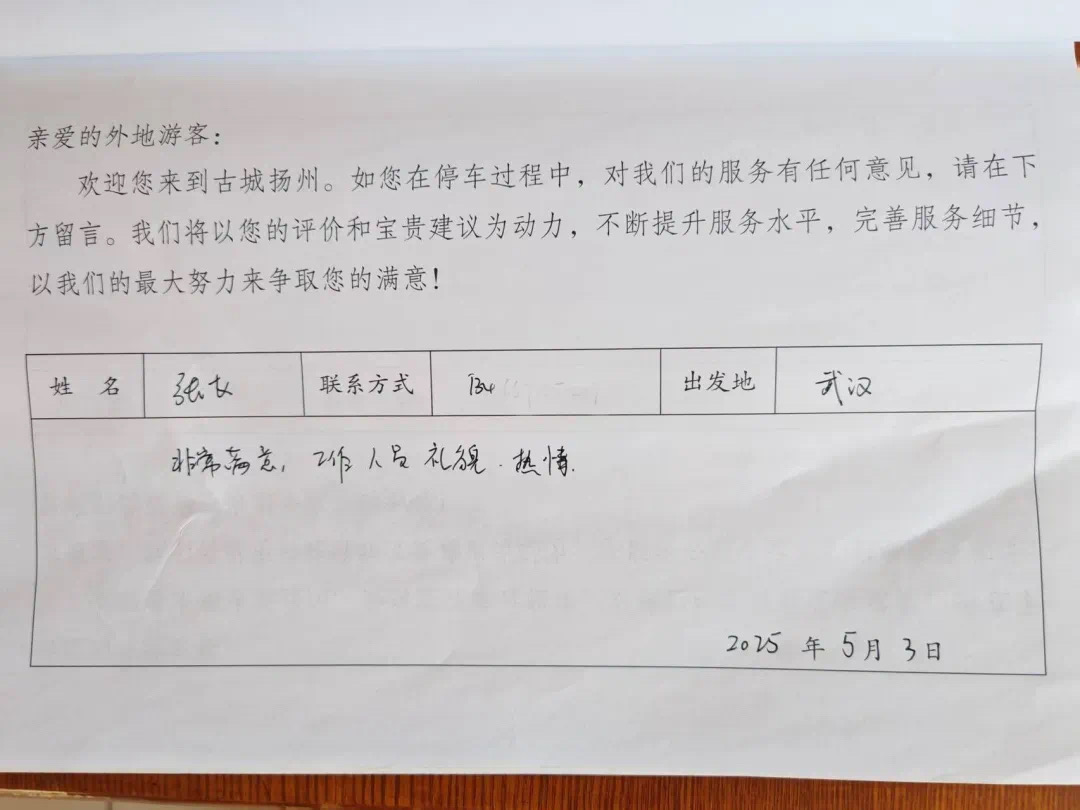

类似地,2023年淄博因烧烤爆红后,当地迅速推出烧烤专列、增设公交线路、严格价格监管等措施;邻近瘦西湖风景名胜区的扬州市政府,多年来开放停车场、食堂等市政设施接待游客,让“新鲜事”变成一座城市的温情名片。相比“下田跳舞”变复制风、“捐房救急”成权宜,只有当城市的每个环节都想着如何让游客更便利、更舒心时,流量才能扎根。

当本地居民成为城市最好的“氛围组”,热情便不再是刻意表演。“卤鹅哥”追着外国网红跑遍半个中国推销农产品,这份执着或许有些笨拙,却让我们看到了普通人对本土文化的热爱与自信。

哈尔滨人民自发开启“宠客模式”,走上街头为游客送姜茶热饮、暖宝贴;淄博的司机师傅主动免费接送游客、带游客游览并婉拒多余车费,这些发自内心的善举,体现出一方水土涵养的精神风貌,远比精心谋划的营销更动人。当普通市民真正以主人翁的姿态参与城市形象构建时,真诚和热情就形成了难以复制的软实力。正如许多游客的感受:走在大街小巷,遇到的每个当地人都笑脸相迎、热心相助,怎能不让人心生好感?

文化底蕴是从“流量”变“留量”的关键。当淄博火起来,大家纷纷意识到它还有不少“身份”:春秋战国的齐国国都,不仅有烧烤,还有列入国家级非遗的琉璃制作工艺和悠久的陶瓷文化等。淄博随后及时推出齐文化主题旅游线路,开启一座城市的“隐藏菜单”。天水麻辣烫走红时,当地网友除了开心还有点小遗憾小着急:“这波热度怎么不提麦积山、伏羲、李广、河西走廊、六郡良家子、陇西李氏……”文化是城市之根,没有文化支撑的网红现象将是无本之木。

细观“尔滨热”,懂得挖掘自身独特的文化基因,让哈尔滨得以从冰雪景观延伸到更丰富的文旅体验——哈工大的航天精神、中央大街的欧陆风情、侵华日军第七三一部队罪证陈列馆的历史记忆,共同构成多维度的城市印象。当文旅需求的升级从“看山看水”转向“观文品史”,唯有深入挖掘自身文化脉络,真实展现地域特色,才能将一时热度转化为持久竞争力。

“哪片云会下雨”,在充满不确定性的流量时代,城市文旅发展的答案逐渐清晰:稀缺的不是博眼球的营销,而是真诚以待的初心与继往开来的文化自觉。当更多城市认识到这一点,中国文旅产业才能真正实现品质升级。

(吴雨阳)