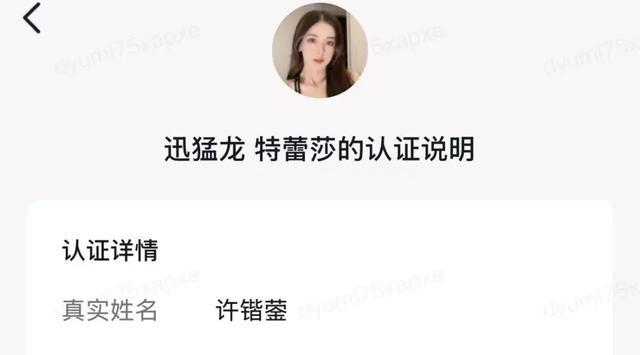

近日,被网友称为“厦门林志玲”的600万粉丝网红“迅猛龙 特蕾莎”拟录取复旦大学非全日制MBA的消息引发热议。面对公众“网红是否享受特权”的质疑,复旦管理学院表示,“所有考生都是同一个标准,公平公正地考进来的。”此事也引发一些网友关于教育公平与流量效应的讨论。

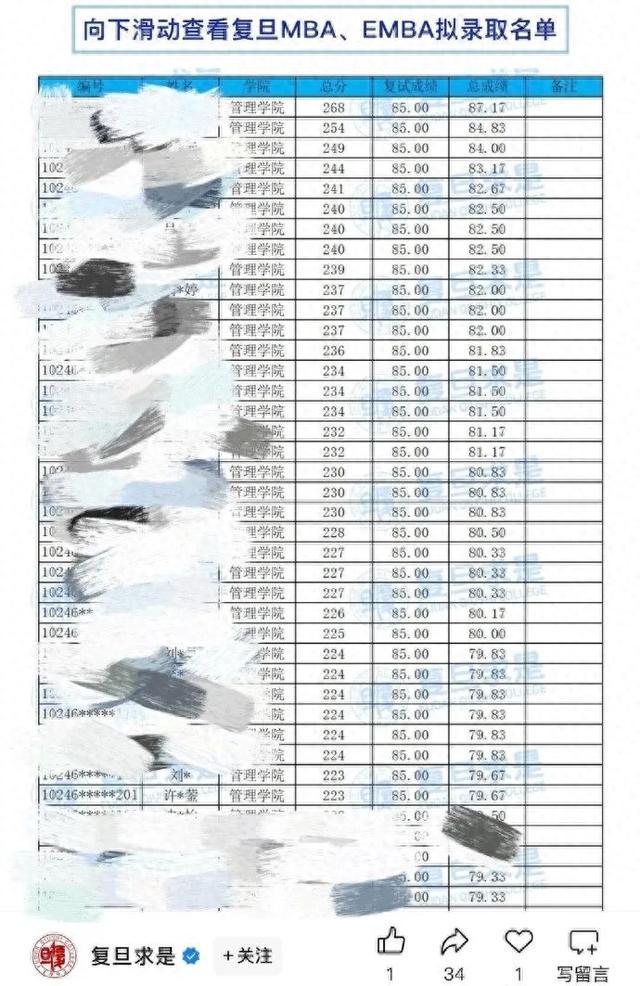

一些网友质疑“迅猛龙 特蕾莎”的录取含金量,有人甚至认为“非全日制MBA门槛低”,还有人猜测“网红身份带来隐性加分”……暂且不论这些猜测和怀疑是否有依据,但就其背后的逻辑,就值得商榷。譬如,职业身份与学术能力有必然关系吗?在直播中,“迅猛龙 特蕾莎”曾向粉丝们透露了她备考的不容易。为了专心备考,她停播了三个月,期间关闭了所有商务合作通道,全身心地投入学习中,最终以笔试223分、英语83分的成绩通过全国统考。若仅因“网红”标签便否定其努力,既违背“英雄不问出处”的公平原则,也暴露了一些人对新兴职业群体的刻板印象。

此次“网红”考研上岸,或许仅仅是个案。其引发的网络热议,某种程度上也反映了传统评价体系与新兴职业价值发生的碰撞,而“流量”与“实力”对立起来的思维定式,恰恰忽视了当下教育公平的多维内涵。现代教育,不应是制造流水线上的“精英”,而是让更多个体在适合的赛道实现价值。高校即便是名牌大学也不应是身份的评判所,而应是能力的测试场,“学霸”与“网红”的身份重叠,某种意义上恰是时代的一种发展进步,正如外卖小哥毛召木自考川外,向上的路径本应多元。

或许是一种巧合,在“迅猛龙 特蕾莎”之后,另一名拥有400万粉丝的网红博主“汤匙不是钥匙”考入北京大学数学科学学院金融专业的消息,同样吸引了舆论关注。倘若是真金,自然不怕火炼,由这些所谓“新闻”引发的种种讨论,也未必就是一件坏事。至少,人们都期待社会能公平公正对待每一个努力奋斗的人。

(吴盈青)