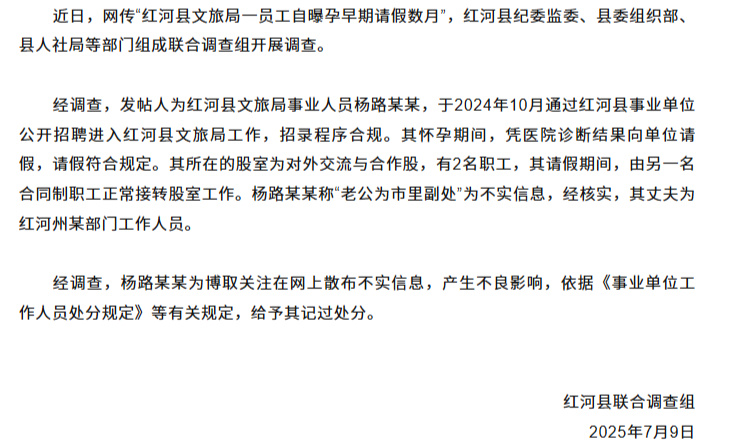

日前,云南红河县文旅局员工杨某某自曝“孕早期请假被刁难”的网帖引发舆论关注,然而官方通报揭开了真相:所谓“职场不公”系夸大其词,“丈夫为市副处”更是子虚乌有。这场精心策划的网络炒作,不仅是个人诚信的失守,更触碰了公职人员职业道德的底线。对于这种伤害公信力的行为,绝不能轻拿轻放。

公职人员与普通网民的区别,在于身份自带的“公信力溢价”。同样一句话,从公职人员口中说出,公众会天然多一分信任。这种信任源于“公职”二字背后的责任与约束,要求从业者不仅要遵纪守法,更要成为诚实守信的表率。

可杨某某偏要反其道而行之。为博关注,她给丈夫“晋升”为虚构的“市副处”,放大所谓“被刁难”的戏剧冲突;为赚同情,她把正常请假描述成“职场不公”,将个人诉求包装成“弱势群体呐喊”。这种操作把公共信任当作博取流量的筹码,消费了公职身份的公信力。

有基层干部坦言:“我们下乡做工作,村民常说‘你们干部说话要算数’。”这份“算数”的信任,是无数人用踏实工作换来的,却可能被一个谎言轻易瓦解。杨某某或许没意识到,她在键盘上编造“副处老公”,砸的不仅是自己的招牌,更是整个公职队伍在群众心中的形象。信任建立需十年功,崩塌只在一瞬间,这正是此类行为最值得警惕之处。

网络时代,“卖惨”成了某些人快速出圈的捷径。而公职人员的“卖惨”,危害更是远超普通网民。杨某某的网帖之所以能引发热议,正因其“文旅局员工”的身份让公众自动关联“体制内管理问题”,甚至引发对当地政务环境的质疑。官方为平息舆情投入的人力物力,为澄清事实耗费的行政资源,都是这场闹剧的隐性成本。

更恶劣的是,虚构的“职场不公”挤占真实的民生诉求,真正需要帮助的人可能被淹没在“狼来了”的质疑声中。就像此前“女子自称被领导性侵”最终被证实是诬告,不仅浪费司法资源,更让真正的受害者维权时面临更多怀疑的目光。

目前,官方已对杨某某进行批评教育,但其引发的讨论不应止步于此。有人说“她只是想博关注,认错就够了”,这种宽容是对问题的轻视。公职人员的诚信,不是“道德小节”,而是“职业底线”;编造谎言不是“一时糊涂”,而是对职业操守的漠视。

要追问的是:为何公职人员敢如此轻易消费公信力?或许是代价太低,相比编造谎言获得的流量关注,批评教育的惩戒力度显然不足;或许是认知偏差,把“体制内身份”当作“博眼球的工具”,没弄清“公职人员”四个字的分量。

整治这类乱象,需要两把“尺子”:一把量个人,明确公职人员网络行为的“负面清单”,将编造事实博流量纳入考核评价,让诚信成为硬指标;另一把量机制,建立公职人员舆情应对的校准机制,对涉及公职人员的网络爆料,既不纵容诬告,也不回避问题,用公开透明压缩谎言滋生的空间。

古人云:“人无信不立,业无信不兴,国无信则衰。”对公职人员而言,“信”更是安身立命之本。杨某某的闹剧,提醒每个手握公权或身处公职岗位的人,“公职”二字不仅是身份象征,更是沉甸甸的责任。唯有坚守诚信底线,珍惜公众信任,才能不负职业赋予的使命,筑牢政府与群众之间的信任桥梁。这道桥梁,容不得任何谎言的侵蚀,也经不起任何轻慢的对待。

撰文 孔德淇